※お願い※

記事内の写真や資料は、当情報誌での使用について許可をいただいて掲載しております。

無断での転載などの二次利用はご遠慮ください。

(idea2025年2月号掲載)※掲載当時と現在では情報が変わっている可能性があります。

仕事の流儀 ファイル№6 「馬喰」

農耕馬(牛)等の仲介を生業とする「馬喰」は、昭和後期頃まで各地域に存在し、当時の暮らしには欠かせなかった牛馬の様々な相談窓口にもなっており、人によっては獣医のような役割や装蹄なども担っていました。当地域においての役割が記録された文献やヒアリング調査の結果を整理し、実際に馬喰を職業としていた方にも取材しながら、牛馬のいる暮らしに想いを馳せてみました。

(記載内容はあくまでもセンター独自調査の結果です。)

■馬喰とは?

古来より牛と馬は、農耕や輸送、軍事など、どの時代においても人々の生活には欠かせない存在でした。そんな牛馬の売買を仲介していたのが「馬喰(博労)」。現代においては家畜商のことで、平安時代の貴族の乗り物「牛車」や、藩政時代(江戸時代)の各藩では、馬政に力を注いでいたとされ「騎馬」などの牛や馬を取引していました。飼養技術の指導や、牛馬の爪を切ったり、歯ぐきから血を抜く「馬つくらい」をしたり、脚に灸をする等の病気治療を行うなど、馬喰の役割は多岐にわたっていました。

東北地方及び当地域においては平安時代から馬の生産や育成が各地で行われていたと言われています。一関市千厩町は、前九年の役の際、源義家が軍馬千頭を徴収し、戦線に繰り出したことが地名の由来と伝えられ、兵馬の補給地として全国に知られるようになったそうです。さらには源義経の愛馬「太夫黒」の出生地という逸話もあり、馬の存在が大きく確認できます。

当地域では、江戸時代までは田畑を耕すのは人力が主で、牛馬を使うこともありました(牛を使った耕起が盛んだったのは西日本)。明治初期頃から農業改良策の一つとして馬耕の技術を取り入れる動きがあり、それをきっかけに耕地整理事業へと発展していきました。特にも西磐井郡が積極的に取り組み、犂(すき)の先進地であった北九州地方から「馬耕教師」の招聘、馬耕機の購入・展示・貸与、馬耕指導者の育成、講習会などを行っていたそうです。

■「馬喰」と「伯楽」

鎌倉時代につくられた重要文化財の「馬医草紙絵巻(東京国立博物館所蔵)」には馬医道の守護神とされる和漢の肖像と共に、忌み日、本地、真言が記されているほか、馬の病を治すために用いられた薬草の着色絵図も描かれています。この守護神とされる中に、「伯楽」という名が出てきますが、伯楽とは中国春秋時代に、馬が良馬か否かを見分ける技術(力)があった人物とされ、現代においては「名伯楽」と言って「人物の素質を見抜いて能力を引き出し、育てるのが上手な人」という使われ方もしています。

そんな「伯楽」という人物の名が転じて「馬の良否を見分ける人=伯楽」となり、中国から日本に伝わってきたと言われています。江戸時代には幕府の中に「馬労(博労)」という役職があり、伯楽→博労→馬労と転じ、「馬喰」に由来するという説もあります。

◆馬と猿

猿を馬や牛の守り神とする、「厩猿(うまやざる)」と呼ばれる信仰があり、厩(馬小屋)に猿の頭や手の骨を吊るして飾り、牛馬安全の祈願や魔除けとして祀っています。陰陽五行説において水を司る猿は豊穣をもたらし、さらには火を司る馬を制御すると考えられ、馬や牛を守護してくれる存在だったのです。厩猿には、皮や肉を目的として捕らえられた猿の骨が使用されたと言われています。現在では、ほぼ姿を消しており、東北地方を中心として全国各地の厩から発見される猿の頭や手の骨などに信仰の痕跡が残るのみとなっています。

馬喰を最初に始めたのは、猿回しを披露する「猿屋」という職業の人々という話も……。上述の‘猿は馬の守護神’というあやかりから、猿屋は厩にいる馬を祈祷してまわったとか。

■当地域の「馬喰」の役割と変遷

上記で述べたように、馬喰の担う役割は大きかったと言えます。

それでは、現代において馬喰の役割はどうなったのでしょうか?全国的な動きと併せて、ヒアリング調査などから得た当地域の実情と照らし合わせながら深堀していきます。

昭和31年頃撮影 馬と共存する暮らし▶

=明治18年=

<全国的な動き>

獣医免許規則 公布

この規則によって免許を得た者でなければ家畜診療業務を行えなくなった。

<当地域の実情>

牛馬の健康状態、ケガの有無などを確認して取引の価格を決めていた馬喰は、「獣医免許規則」が公布される前までは治療に携わっていたとか!?

=明治23年頃=

<当地域の実情>

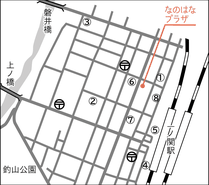

明治23年に「岩手県産馬事業山目組合」が発足するなど、馬の生産・育成を生業としている人々(≒馬喰)による馬商組合が各地で結成されていきます。さらに当時の山目村には、馬の改良や売買、軍馬の供給、二才駒のせり市場として「山目馬検場」が設置され、周辺には馬商人や馬を育てて売りに来た人が休憩する馬喰宿、馬車屋、蹄鉄屋等が建ち並び、地域産業の振興に寄与し、地元の人に親しまれていたそうです。※「山目馬検場」は昭和60年9月に解散。

明治初期から馬耕の技術を取り入れる動きがあり、牛よりも馬の飼育頭数が高いことが資料等から読み取れました。牛の飼育頭数が高くなってきたのは、軍馬の需要が少なくなった第二次世界大戦以降です。そのため、水田の耕起なども馬から牛へと変わっていきますが、耕地整理が進むにつれて、耕耘機での作業も多くなり、家畜を利用した耕作は少しずつ減っていきました。

=昭和24年=

<全国的な動き>

家畜商法 制定

家畜商について免許・営保証金の供託などの制度を実施し、家畜商の業務の健全な運営を図り、それによって家畜商の取引の構成を確保することを目的とする。

<当地域の実情>

「家畜商法」が制定され、家畜市場の近代化を図るための動きがありつつも、農家が市場まで牛馬を運搬するためには経費がかかったため、馬喰との売買であれば庭先や厩舎で交渉が成立すること、売買が成立すると農家も馬喰も即座に現金収入があったことなどから、市場での取引は常態化しなかったようです。

しかし、時代の変化と共に市場も安定していき、「馬喰」ではなく「家畜商」の名が浸透。さらには農業の機械化、牛馬を飼養する農家の高齢化による飼養戸数の減少等の影響から、畜産経営は大規模な経営体へと発展。馬喰が農家を訪問して売買交渉する姿は消えました。

馬喰は、牛馬を飼養する農家へ直接訪問し「手指法」を使って売買交渉を行い、その交渉は「庭先取引」「袖下取引」と呼ばれます。馬喰特有の取引方法のため、農民などには理解し得ない光景だったのではないでしょうか。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

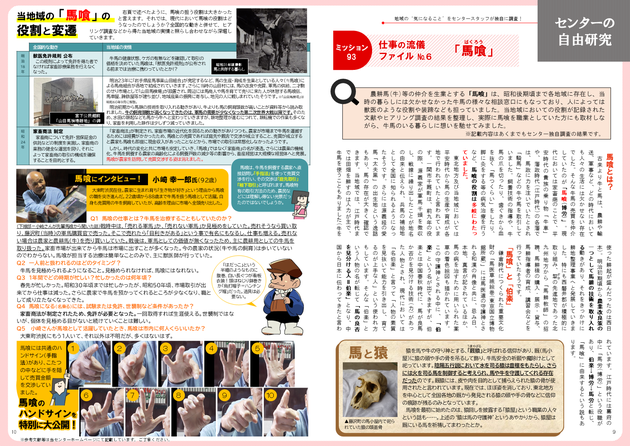

馬喰にインタビュー!

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

小崎 幸一郎氏(92歳)

大東町渋民在住。農家に生まれ育ち「生き物が好き」という理由から馬喰の職を突き進んだ。22歳頃から88歳まで牛馬を扱う馬喰として活躍。自身も売買用の牛を飼育していたが、高齢を理由に市場へ全頭売り出した。

Q1 馬喰の仕事とは?牛馬を治療することもしていたのか?

(青文字=小崎さんが先輩馬喰から聞いた話) 戦時中は、「売れる軍馬」か、「売れない軍馬」か見極めをしていた。売れそうなら買い取り、藤沢町(当時)の軍馬購買官で売った。そこで売れたら「目利きがある」という事で有名にもなるし、仕事も増える。売れない場合は農家と農耕馬(牛)を売り買いしていた。戦後は、軍馬としての価値が無くなったため、主に農耕用としての牛馬を取り扱った。家畜市場が出来てから牛馬は市場に出すことが多くなった。今の農家の状況(牛や馬の飼育)は歩いていないのでわからない。馬喰が担当する治療は簡単なことのみで、主に獣医師が行っていた。

Q2 一人前と扱われるのはどのタイミング?

牛馬を見極められるようになること。見極められなければ、馬喰にはなれない。

Q3 1年間でどの時期が忙しい?忙しかったのは何年頃?

春先が忙しかった。昭和30年頃までは忙しかったが、昭和50年頃、市場取引が出来てから仕事は減った。さらに農家で牛馬を預かってくれるところが少なくなり、職として成り立たなくなってきた。

Q4 馬喰になる(名乗る)には、試験または免許、世襲制など条件があったか?

家畜商法が制定されたため、免許が必要となった。一回取得すれば生涯使える。世襲制ではないが、個体を見極める目がないと続けていくことは難しい。

Q5 小崎さんが馬喰として活躍していたとき、馬喰は市内に何人くらいいたか?

大東町渋民にもう1人いて、それ以外は不明だが、多くはないはず。

「はだっこ」という半纏のようなものに腹巻、白い長ぐつが馬喰の看板衣装!

頭はねじり鉢巻きか「烏打帽子=ハンチング帽」だった。道具は必要ない。→

馬喰のハンドサインを特別に公開!

馬喰には共通のハンドサイン(手指法)があり、こたつの中などに手を隠して売買金額を交渉していました。

<参考文献・WEB>

阿部和夫(1982)『明治末期における岩手県の農業政策と耕地整理事業』

松浦努(2023)『家畜市場における馬喰(家畜商)の活動実態に関する流通経済学的考察-北海道森町の事例発表を中心として-』

松浦努(2024)『家畜市場における馬喰(家畜商)の活動実態に関する流通経済学的研究-北海道 蘭越町・八雲町・森町・七飯町の事例を中心として-』

浦池明弘(2020)『「馬」が動かした日本史』

山目史を作る会(1993)『山目史』

一関市(1977)『一関市史 第4巻 地域史』

岩手県(1876~1885)『岩手県管轄地誌』

牛の博物館.「機関紙」.https://www.city.oshu.iwate.jp/section/ushi/05_kikansi/main.html(2025.01.18)

和樂web.「80年、複数の女性と関係を…江戸時代の牛馬の仲買商人・博労が身分違いの恋で得た教訓とは」.https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/126004/(2025.01.18)

一般社団法人岩手県畜産協会.「協会の概要」.https://iwate.lin.gr.jp/service.html(2025.01.18)

一般社団法人家畜商協会.「家畜商の仕事」「家畜商になるためには」.http://www.jlda.or.jp/index.html(2025.01.18)

農林水産省.「(10)畜産物」.https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h26/h26_h/trend/part1/chap2/c2_4_10.html(2025.01.18)

株式会社クボタ.「農業機械の基礎知識」.https://www.kubota.co.jp/am-knowledge/index.html(2025.01.18)

<調査協力者>

・小崎幸一郎さん(大東町)

・ヒアリング調査にご協力いただいたみなさま

その他、調査にご協力いただいたみなさま、ありがとうございました!

↓実際の誌面ではこのように掲載されております。