※お願い※

記事内の写真や資料は、当情報誌での使用について許可をいただいて掲載しております。

無断での転載などの二次利用はご遠慮ください。

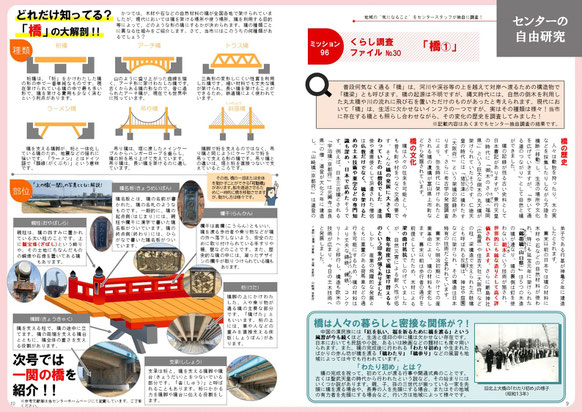

くらし調査ファイル No.30「橋①」

(idea2025年5月号掲載)※掲載当時と現在では情報が変わっている可能性があります。

普段何気なく通る「橋」は、河川や渓谷等の上を越えて対岸へ渡るための構造物で「橋梁」とも呼びます。橋の起源は不明ですが、縄文時代には、自然の倒木を利用した丸太橋や川の流れに飛び石を置いただけのものがあったと考えられます。現代において「橋」は、生活に欠かせないインフラの一つですが、実はその種類は様々!当市に存在する橋とも照らし合わせながら、その変化の歴史を調査してみました!

※記載内容はあくまでもセンター独自調査の結果です。

目次

橋の歴史

人々は動物を狩ったり、木の実などを採集したりしながら大陸を横断(移動)し、生活の場所や文化を広げていきますが、「歩いて通る道のつながり」として自然と橋ができました。

橋の記録が残る古い史料として日本書記がありますが、景行天皇の時代に「御木(みけ)のさ小橋(をばし)」(福岡県)という巨大な倒木の丸太橋が架けられていたそうです。仁徳天皇の時代には「猪甘津(いかいつの)に橋わたす」(大阪府)という架橋の記録があります。さらに考古学の発掘調査により、弥生時代に架けられたとされる橋の遺構が富山県上市町などから発掘されています。

橋の文化

橋は人々の往来を可能とし、今も昔も町や村をつなぐ交通の要です。そんな橋の発展に大きく関わっていたのは僧侶でした。遣隋使や遣唐使として派遣された僧侶は仏教だけでなく、橋を架けるための土木技術や薬学などの専門知識も深め、日本で広めたそうです。例えば、日本三古橋※とされる「宇治橋(京都府)」は元興寺(奈良県)の僧・道登が大化2年に建造し、「山崎橋(京都府)」は道登の弟子である行基が神亀2年に建造したとされます。

※瀬田の唐橋(滋賀県)、宇治橋(京都府)、山崎橋(京都府)

幕末以前の日本では橋の材料に木材や石などの自然材料が使われ、特にも延宝元年に架けられた「錦帯橋(きんたいきょう)」(山口県)は5つの木造の橋が連なり、橋の裏側は釘を使わない組木(くみき)という技術が施され、世界的にも稀な造りとして高く評価されています。さらに厳島神社(広島県)や住吉大社(大阪府)などの柱・梁構造で支えられた太鼓橋とも呼ばれる反橋(そりばし)は、神社や庭園などに架けられ、その構造は日本特有の技術だと言われています。

幕末から明治初期にかけての産業革命により、橋の材料も変化します。幕末以前は歩行者の通行を前提としていたため、木材による梁の曲げ抵抗でしのげていましたが、自然災害による耐久性が低く、数年程度で橋は架け替えるものという印象が強くありました。

しかし、産業の飛躍的な発展とともに重量のある荷馬車などの通行を可能にするため、橋の材料はより丈夫な鋳鉄(ちゅうてつ)、錬鉄(れんてつ)、コンクリートへと移行し、構造も欧米の技術が広まり、今日の土木技術へと発展しました。

橋は人々の暮らしと密接な関係が?!

中国の漢民族には「厄を払い、福を祈るために橋を渡る」という風習が今も続くほど、生活と信仰の中に橋は欠かせない存在です。日本においても民話や小説、あるいは映画などの題材にも度々用いられます。また、橋の完成後に行われる「わたり初め」や生まれたばかりの赤ん坊が橋を渡る「橋わたり」「橋参り」などの風習も地域によっては今でも行われています。

橋の完成を祝って、初めて人が渡る行事や開通式典のことです。古くは聖武天皇の時代から行われたという説など、その始まりにはいくつか説があります。親、子、孫の三世代が揃っている一家を先頭に橋を渡る場合や、長寿の人を先頭にする場合、またはその地域の有力者を先頭にする場合など、行い方は地域によって様々です。

どれだけ知ってる?「橋」の大解剖!!

かつては、木材や石などの自然材料の橋が全国各地で架けられていましたが、現代においては橋を架ける場所や使う場所、橋を利用する目的等によって、どのような形の橋にするかが決められます。橋の種類ごとに異なる仕組みをご紹介します。さて、当市にはこのうちの何種類があるでしょう?

種類

桁橋

桁橋は、「桁」をかけわたした橋の形の中で一番単純なものです。現在架けられている橋の中で最も多い形で、橋を架ける費用も少なく済むという利点があります。

アーチ橋

山のように盛り上がった曲線を描く、アーチ形に架けわたした橋です。古くからある橋の形なので、昔に造られたアーチ橋が、現在でも世界中に残っています。

トラス橋

三角形の変形しにくい性質を利用した橋です。細い材料でも丈夫な橋が架けられ、長い橋を架けることができるため、鉄道橋によく使われています。

ラーメン橋

橋を支える橋脚が、桁と一体化している橋のため、地震などの揺れに強いです。「ラーメン」とはドイツ語で「額縁(がくぶち)」という意味です。

吊り橋

吊り橋は、塔に渡したメインケーブルからハンガーロープを垂らし、橋の桁を吊り上げて支えています。吊り橋は、長い橋を架けるのに適しています。

斜張橋(しゃちょうばし)

橋脚で桁を支えるのではなく、吊り橋と同じようにケーブルで桁を吊って支える形の橋です。吊り橋との違いは、塔と桁を直接つないで支えているところです。

その他、橋の一部または全体を動かすことができる「可動橋」があります。船を通過させるために一時的に橋を移動させますが、動かし方は様々です。

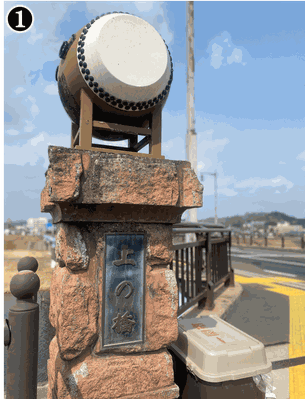

部位

<部位名称>

❶親柱(おやばしら)

❷橋名板(きょうめいばん)

❸欄干(らんかん)

❹桁(けた)

❺橋脚(きょうきゃく)

❻支承(ししょう) ※図では示していません。下記で解説します。

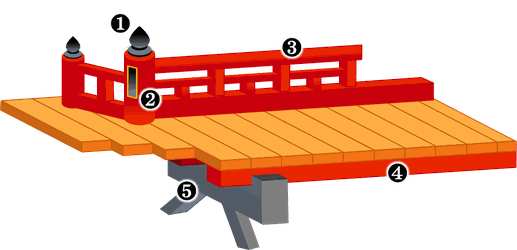

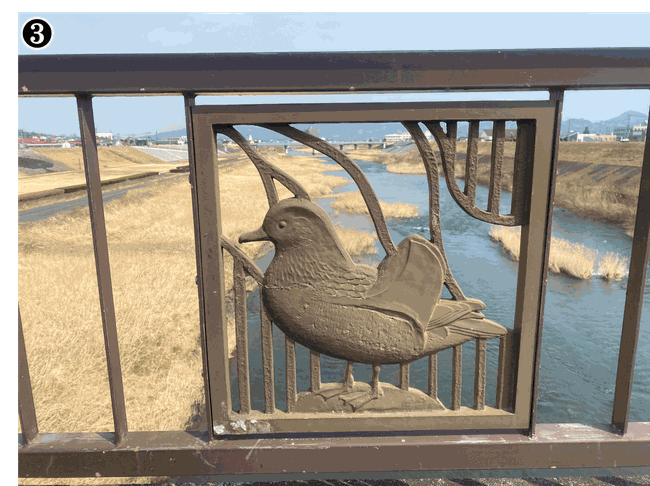

以下、「上の橋(一関)」の写真とともに部位の詳細を解説!

❶親柱(おやばしら)

親柱は、橋の四すみに置かれている太い柱のことです。上に擬宝珠(ぎぼし)という飾りや、その土地にちなんだものの銅像や石像を置いてある橋もあります。

❷橋名板(きょうめいばん)

橋名板とは、橋の名前が書かれた、橋の名札のようなものです。一般的に、橋の起点側(はじまり)には、親柱や欄干に漢字で書いた橋名板がついています。橋の終点側(終わり)には、ひらがなで書いた橋名板がついています。

❸欄干(らんかん)

欄干は高欄(こうらん)ともいい、橋を渡る歩行者や乗り物などが橋の外へ落下しないよう、安全のために取り付けられている手すりや柵、壁などのことです。また、歴史的な橋の中には、凝ったデザインの欄干が取りつけられている橋もあります。

❹桁(けた)

橋脚の上にかけわたした、人や乗り物が通る橋の主要な部分です。「橋げた」ともいいます。桁の上には、車や人などの重みを直接支える床版(しょうばん)があります。

❺橋脚(きょうきゃく)

橋を支える柱で、橋の途中に立てます。橋の両端を支える橋台とともに、橋全体の重さを支える役割があります。

❻支承(ししょう)

支承は桁と、橋を支える橋脚や橋台(きょうだい)とをつないでいる部分です。「沓(しゅう)」と呼ばれることもあります。桁にかかる力を橋脚や橋台に伝える役割をします。

次号では一関の橋を紹介!!

<参考文献> ※順不同

五十畑 弘(2016)『シリーズ・ニッポン再発見⑤ 日本の橋』

五十畑 弘(2015)『調べる学習百科 あんな形 こんな役割 橋の大解剖』

五十畑 弘(2019)『図解入門 よくわかる 最新「橋」の科学と技術』

飯田 聡彦(2020)『だんだんできてくる④ 橋』

奈良 威(2019)『土木の世界 ドボジョママに聞く 橋のたんけん』

上市町教育委員会(1998)『富山県上市町 江上A遺跡発掘調概報』

周星(1993)『比較民俗研究会誌「比較民俗研究」第8号 論文 橋の民俗-漢民族の橋の事例を中心に-』

国土交通省中部地方整備局 設楽ダム工事事務所(2016)『設楽ダムだより 第83号』

国立公文書館 創立40周年記念貴重資料展I 歴史と物語 .「古事記と六国史」.https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/rekishitomonogatari/contents/02.html(2025/04/15)

滋賀・びわ湖 観光情報.「瀬田の唐橋」.https://www.biwako-visitors.jp/spot/detail/23046/(2025/04/15)

京都宇治観光マップ.「宇治橋」.https://travel.ujicci.or.jp/app/public/shop/index/59(2025/04/15)

奈良県歴史文化資源データベース いかす・なら 歴史を活かす。未来に生きる。.「行基」.https://www.pref.nara.jp/miryoku/ikasu-nara/ijin/gyoki/(2025/04/15)

鹿島建設株式会社.「橋の歴史物語」.https://www.kajima.co.jp/gallery/const_museum/hashi/history/01/main1.html(2025/04/15)

大阪市役所. 「つるの橋(つるのはし)」.https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000030556.html(2025/04/15)

その他、調査にご協力いただいたみなさま、ありがとうございました!

↓ 実際の誌面ではこのように掲載されております。

- idea 2025

- 過去の情報紙idea(PDFデータ)

- 団体紹介

- 地域紹介

- 企業紹介

- 博識杜のフクロウ博士

- センターの自由研究

- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.30 「橋①」

- センターの自由研究 伝説調査ファイルNo.9 ヘビ

- センターの自由研究 難解・難読地名に挑戦! ㏌大原

- センターの自由研究 仕事の流儀ファイルNo.6「馬喰」

- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.29「畑作の変遷」

- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.28「メダカ」

- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.27「俚謡(餅つき唄)」

- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.26「ママさんパパさんバレー②」

- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.26「ママさんパパさんバレー①」

- センターの自由研究 仕事の流儀ファイルNo.5「茅葺屋根の葺き替え」(密着こぼれ話)

- センターの自由研究 仕事の流儀ファイルNo.5「茅葺屋根の葺き替え②」

- センターの自由研究 仕事の流儀ファイルNo.5「茅葺屋根の葺き替え①」

- センターの自由研究 末裔調査ファイルNo.5「千葉胤秀」

- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.25「照井堰用水」

- センターの自由研究 地名の謎ファイルNo.10「関」と「堰」

- センターの自由研究 難解・難読地名に挑戦! ㏌磐清水

- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.24「(家庭における)民間療法」

- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.23「火のある暮らし」

- センターの自由研究 地名の謎ファイルNo.9「二関村②」

- センターの自由研究 地名の謎ファイルNo.9「二関①」

- センターの自由研究 いにしえの道ファイルNo.1「花泉~気仙沼②」

- センターの自由研究 いにしえの道ファイルNo.1「花泉~気仙沼①」

- センターの自由研究 地名の謎ファイルNo.8 「興田と沖田」

- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.22 「調理の習わし」

- センターの自由研究 地名の謎ファイルNo.7「ウサギ」がつく地名

- センターの自由研究 末裔調査ファイルNo.4 「千葉土佐」

- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.21「年(歳)神様の迎え方②」

- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.21「年(歳)神様の迎え方①」

- センターの自由研究 仕事の流儀 ファイルNo.4「炭焼き②」

- センターの自由研究 仕事の流儀 ファイルNo.4「炭焼き①」

- センターの自由研究 くらし調査 ファイルNo.20「講」「頼母子」

- センターの自由研究 くらし調査 ファイルNo.19「こうせん粉」

- センターの自由研究 くらし調査 ファイルNo.18「たばこどき」

- センターの自由研究 地名の謎 ファイルNo.6 「黄海(きのみ)」

- センターの自由研究 くらし調査 ファイルNo.17 「来客に出す飲み物」

- センターの自由研究 くらし調査 ファイルNo.16 「冷蔵庫のないくらし②」

- センターの自由研究 くらし調査 ファイルNo.16 「冷蔵庫のないくらし①」

- センターの自由研究 伝説調査 ファイルNo.8 「かさこ地蔵」

- センターの自由研究 末裔調査 ファイルNo.3 昆野八郎右衛門

- 【本誌こぼれ記事】昆野八郎右衛門

- センターの自由研究 伝説調査 ファイルNo.7 金山一揆(後編)

- 【本誌こぼれ記事】金山・鉱山マップ

- 二言三言

開館時間

9時~18時

休館日

祝祭日

年末年始

(12月29日から翌年1月3日まで)

いちのせき市民活動センター

〒021-0881

岩手県一関市大町4-29

なのはなプラザ4F

TEL:0191-26-6400

FAX:0191-26-6415

Email:center-i@tempo.ocn.ne.jp

せんまやサテライト

〒029-0803

岩手県一関市千厩町千厩字町149

TEL:0191-48-3735

FAX:0191-48-3736

X(旧:Twitter)公式アカウント

Facebook公式アカウント

LINE公式アカウント

駐車場のご案内

なのはなプラザ4Fのいちのせき市民活動センターをご利用されるお客様は、以下の有料駐車場に車を停めた場合、最大3時間まで料金が無料になります。

当センターご利用の際に駐車場無料券を発行しますので、詳しくは窓口までお問合せください。

1. なのはなプラザ駐車場(無料)

2. 一関市立一関図書館(無料)

3. 地主町駐車場

4. 一ノ関駅西口南駐車場

5. 一ノ関駅西口北駐車場

6. なの花AB駐車場

7. 大町なかパーキング

8. マルシメ駐車場