※お願い※

記事内の写真や資料は、当情報誌での使用について許可をいただいて掲載しております。

無断での転載などの二次利用はご遠慮ください。

(idea2024年7月号掲載)※掲載当時と現在では情報が変わっている可能性があります。

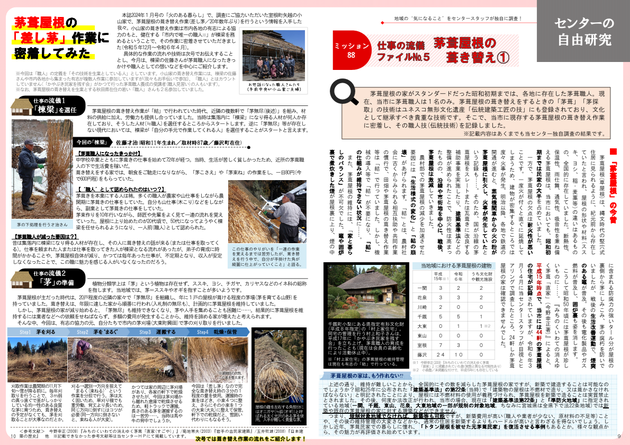

仕事の流儀 ファイル№5「茅葺屋根の 葺き替え①」

茅葺屋根の家がスタンダードだった昭和初期までは、各地に存在した茅葺職人。現在、当市に茅葺職人は1名のみ。茅葺屋根の葺き替えをするときの「茅葺」「茅採取」の技術はユネスコ無形文化遺産「伝統建築工匠の技」にも登録されており、文化として継承すべき貴重な技術です。

そこで、当市に現存する茅葺屋根の葺き替え作業に密着し、その職人技(伝統技術)を記録しました。

(記載内容はあくまでもセンター独自調査の結果です。)

■「茅葺屋根」の今昔

茅葺屋根(草屋根)は、縄文時代の竪穴式住居に見られるように、紀元前から存在していたと言われ、屋根の形状や材料(ススキ、ヨシ、稲・麦藁等)の違いはあるものの、全国的に存在していました。断熱性、保温性、雨仕舞、通気性、吸音性を兼ね備える茅葺屋根は、当市においても、昭和初期までは民家の大半を占めていました。

一方で、茅葺屋根の欠点は耐火性が悪いことです。一度火が付くと直ぐに延焼してしまうため、建物が密集するところでは度々火事が発生。明治以降、各地で鉄道の開通が進むと、蒸気機関車からの火の粉が茅葺屋根に引火し、火事が発生していたという記録も……。

そのため、国が沿線の茅葺屋根をスレートまたは瓦葺きに改良する補助事業を実施したり、建築基準法などの整備が進められたことで、防火性は高まったものの、沿線や市街地を中心に、戦後、茅葺屋根は激減していきました。

農村部での茅葺屋根の減少を加速させた要因には「生活様式の変化」と「結の崩壊」があげられます。「結」とは、農村社会に古くからみられる相互扶助や共同作業の慣行で、田畑や茅葺屋根の葺き替え作業等は「結」で行っていました。しかし、機械の導入等で「結」が不要になり、「結」の仕組みが維持できない状況に……。

また、茅葺屋根の維持には、「家と暮らしのバランス」が不可欠でした。竈や囲炉裏で煮炊きした煙が屋根裏に上り、煙の中に含まれる防腐力の強いタール分が屋根の裏側から茅にしみこみ、茅の腐朽を防いでいましたが、戦後の生活改善運動で、煙突のある竈が普及。その後も電化製品やガス燃料が普及し、囲炉裏も姿を消します。

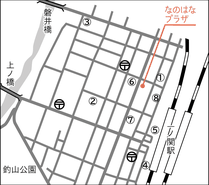

こうして昭和50年頃には茅葺屋根が珍しいものに……。『みちのくいわての消えゆく茅葺「直家」(今野幸正著)』によると、平成15年時点で、当市には44軒の茅葺屋根の住宅が記録されていますが、令和6年3月~4月に当センタースタッフが目視とヒアリングで調査したところ、24軒しか茅葺屋根の家は確認できませんでした。

◆当地域における茅葺屋根の建物

|

平成15年 ※1 |

令和6年 |

うち文化財や 観光施設 |

|

| 一関 | 3 | 2 |

2 |

| 花泉 | 3 | 3 | 2 |

| 川崎 | 2 | 0 | 0 |

| 千厩 | 5 | 5 | 1 |

| 大東 | 0 | 1 | 1※2 |

| 東山 | 0 | 0 | 0 |

| 室根 | 7 | 3 | 0 |

| 藤沢 | 24 | 10 | 0 |

※1 今野幸正(2009)『みちのくいわての消えゆく茅葺「直家」』に掲載されていた数(実態と異なる可能性あり)

※2 小森塾/未掲載なだけで、平成15年にも存在している

千厩町小梨にある県指定有形文化財(平成8年指定)の「村上家住宅」。

同宅の管理を行う村上和子さんは、平成17年に「かやぶき民家を残す会」を立ち上げ、茅葺職人の育成を行ったことも(現在は会員の高齢化により活動休止中)。

※「村上家住宅」の茅葺屋根の維持管理は現在も有志の「結」で行っている。

◆茅葺屋根の家は、もう作れない⁉

上述の通り、維持が難しいことから、全国的にその数を減らした茅葺屋根の家ですが、新築で建造することは可能なのでしょうか?昭和25年に公布された「建築基準法」の第22条(当時)で「建築物の屋根は不燃材で造り、又は葺かさなければならない」と明記されたことにより、屋根には不燃材料の使用が義務づけられ、茅葺屋根を新築で造ることは実質禁止とされました。その後、何度か法改正が行われ、当市の場合、現在は「建築基準法第22条」と「準防火地域」に指定されている地域(一関、千厩、東山、花泉、大東地域の一部が規制の対象地域。ちなみに宮城県は全県下で法22条地域)では新築や既存の茅葺屋根の家に対する増築などができません。

つまり、規制対象地域でなければ、新築等も可能ですが、新築費用が高い(職人や業者が少ない、原材料の不足等)ことや、その後の維持管理の大変さなどから、通常の住居を新築するよりもハードルが高いと言わざるを得ないでしょう。しかし近年、茅葺民家での暮らしに憧れ、「トタン屋根を被せた元茅葺民家」を復活させる事例もあるとか。様々な観点から、その魅力が再評価され始めています。

茅葺屋根の「差し茅」作業に密着してみた

本誌2024年1月号の「火のある暮らし」で、調査にご協力いただいた室根町矢越の小山家で、茅葺屋根の葺き替え作業(差し茅/20年数年ぶり)を行うという情報を入手した我々。小山家の葺き替え作業は市内各地の有志による協力のもと、健在する「市内で唯一の職人※」が棟梁を務めるということで、その作業に密着させていただきました(令和5年12月~令和6年4月)。

具体的な作業の流れや技術は次号でお伝えすることとし、今月は、棟梁の佐藤さんが茅葺職人になったきっかけや職人としての想いなどを中心にご紹介します。

※今回は「職人」の定義を「その技術を生業としている人」としています。小山家の葺き替え作業には、棟梁の佐藤さんや市内各地から集まった有志が複数人作業に参加していますが(我々もお手伝いで参加)、「職人」とはカウントしていません(「かやぶき民家を残す会」がかつて行った茅葺職人養成の受講者(職人見習い)の人もいます)。

※なお、茅葺屋根の葺き替えを生業とする秋田県在住の若い「職人」さんも2名参加していました。

|仕事の流儀1|「棟梁」を選任

茅葺屋根の葺き替え作業が「結」で行われていた時代、近隣の複数軒で「茅無尽(後述)」を組み、材料の供給に加え、労働力も提供し合っていました。当時は集落内に「棟梁」になり得る人材が何人か存在しており、そうした人材(≒職人)を選任するところからスタートします。逆に「茅無尽」等が存在しない現代においては、棟梁が「自分の手元で作業してくれる人」を選任することがスタートと言えます。

今回の「棟梁」

佐藤才治(昭和11年生まれ/取材時87歳/藤沢町在住)

【茅葺職人になったきっかけ】

中学校卒業とともに茅葺きの仕事を始めて72年が経つ。当時、生活が苦しく貧しかったため、近所の茅葺職人の下で生活費を稼いだ。

葺き替えをする家では、朝食をご馳走になりながら、「茅こさえ」や「茅束ね」の作業をし、一日80円(今で600円程)をもらっていた。

【‘職人’として認められたのはいつ?】

茅葺きを本業にする人は稀。多くの職人が農家や山仕事をしながら農閑期に茅葺きの仕事をしていた。自分も山仕事(木こり)などをしながら、副業として茅葺きの仕事をしていた。

茅束作りを10年行いながら、師匠や先輩をよく見て一連の流れを覚えていった。屋根に上り始めたのが20代頃で、50代になってようやく棟梁を任せられるようになり、一人前(職人)として認められた。

【茅葺職人が減った要因は?】

昔は集落内に棟梁になり得る人材が存在し、その人に葺き替えの話が来る(または仕事を取ってくる)。仕事を頼まれた人または仕事を取ってきた人が棟梁となる流れがあったが、弟子の育成に時間がかかることや、茅葺屋根自体が減り、かつては毎年あった仕事が、不定期となり、収入が安定しなくなったことで、この職に魅力を感じる人がいなくなったのだろう。

|仕事の流儀2|「茅」の準備

植物分類学上は「茅」という植物は存在せず、ススキ、ヨシ、チガヤ、カリヤスなどのイネ科の総称を指します。当地域では、茅=ススキやオギを指すことが多いようです。

茅葺屋根が主だった時代は、20戸程度の近隣の家々で「茅無尽」を組織し、年に1戸の屋根が葺ける程度の茅場(茅を育てる山野)を持っていました。葺き替えは、年限に達した家から順番に行われ(入札制の無尽も)、計画的に茅葺屋根を維持していました。

しかし、茅葺屋根の家が減り始めると、「茅無尽」も維持できなくなり、茅や人手を集めることも困難に……。結果的に茅葺屋根を維持するには業者などへの依頼をせねばならず、多額の費用が発生することから、維持を諦める家が増えたと考えられます。

そんな中、今回は、有志の協力の元、自分たちで市内の茅刈場(大東町興田)で茅の刈り取りを行いました。

|

step1 茅を刈る >> |

step2 茅を❛まるく❜ >> |

step3 運搬する >> |

step4 乾燥・保管 >> |

誌面に掲載しきれなかった写真を【密着こぼれ話】でもご紹介しています!

<参考文献(Webサイト)> ※順不同

今野幸正(2009)『みちのくいわての消えゆく茅葺「直家(すごや)」』

菊地憲夫(2003)『岩手の古民家建築』

玉井哲雄(2008)『日本建築の歴史』

野澤武史(2022)『レンズが撮らえた幕末日本の事件史』

中村啄巳(2022)『生き続ける民家 保存と再生の建築史』

一社日本茅葺き文化協会(2019)『日本茅葺き紀行』

井上雅義(2003)『ニッポンの手仕事』

鈴木勇一郎(2023)『国鉄史』

松平乘昌(2010)『図説 日本鉄道会社の歴史』

所澤秀樹(2011)『国鉄の基礎知識』

東磐史学会(2008)『東磐史学 平成20年度 第33号』

東磐史学会(2009)『東磐史学 平成21年度 第34号』

東磐史学会(2010)『東磐史学 平成22年度 第35号』

一関市博物館(2015)『開業90周年記念 大船渡線~ドラゴンレールの謎を解け!~』

一関運転区(1987)『一関機関区史』

今野幸正(2008)『旧南部藩領の消え行く茅葺「曲が家」』

東山編纂委員会(1978)『東山町史』

金沢村教育委員会(1999)『金沢郷誌』復刻発行

室根村史編纂委員会(2004)『室根村史 下巻』

磐清水村誌編纂委員会(1957)『磐清水村誌』

一関カメラクラブ(2023)『一関市の茅葺住宅』

<取材協力>

一関市藤沢町 佐藤才治さん

一関市萩荘 尾崎朋子さん

一関市室根町 ごっつぉ屋

その他、調査にご協力いただいたみなさま、ありがとうございました!

↓実際の誌面ではこのように掲載されております。