※お願い※

記事内の写真や資料は、当情報誌での使用について許可をいただいて掲載しております。

無断での転載などの二次利用はご遠慮ください。

(idea2024年6月号掲載)※掲載当時と現在では情報が変わっている可能性があります。

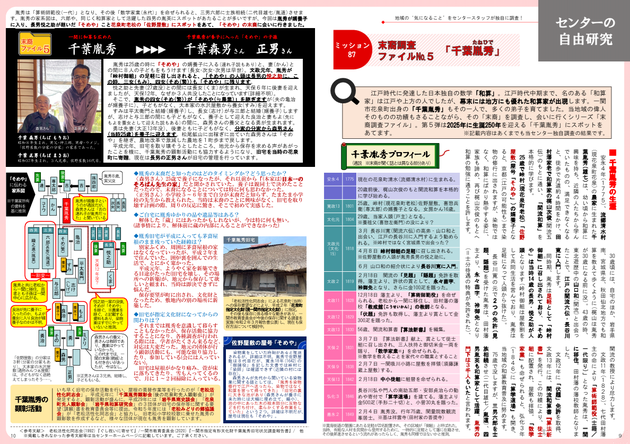

末裔調査ファイル№5 「千葉胤秀」

江戸時代に発達した日本独自の数学「和算」。江戸時代中期まで、名のある「和算家」は江戸や上方の人でしたが、幕末には地方にも優れた和算家が出現します。一関市花泉町出身の「千葉胤秀」もその一人で、多くの弟子を育てました。当地域の偉人そのものの功績もさることながら、その「末裔」を調査し、会いに行くシリーズ「末裔調査ファイル」。第5弾は2025年に生誕250年を迎える「千葉胤秀」にスポットをあてます。

(記載内容はあくまでも当センター独自調査の結果です。)

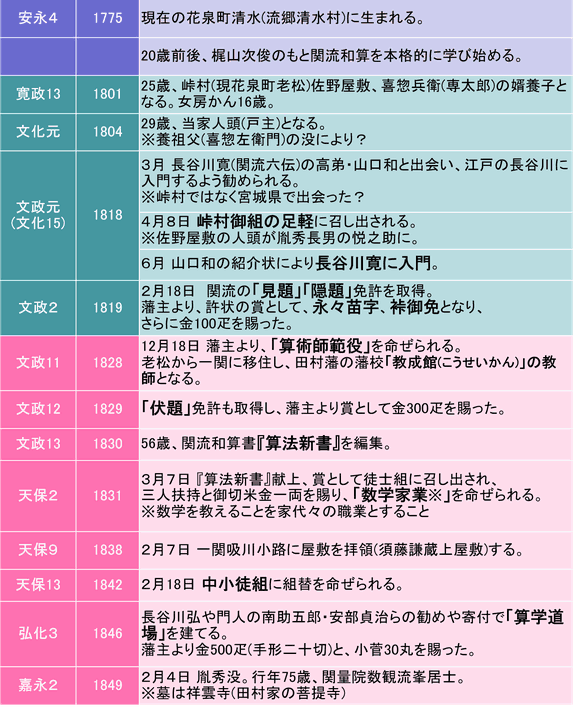

■千葉胤秀の生涯

安永4年(1775)、流郷清水村(現花泉町花泉)の農家に生まれた千葉胤秀(雄七)は、幼い頃から和算に興味を持ち、近隣の人たちから学んでいたものの、満足できなくなると、徒歩で片道約4時間をかけ、田村藩家老で和算家の梶山次俊(関流五伝)のもとに通い、「関流和算」を本格的に学びます。

25歳で峠村(現花泉町老松)「佐野屋敷(屋号「そめや」)の婿養子となると、京都(江戸の可能性も)まで染物の修行に出されますが、染物ではなく、和算にばかり熱中する姿に、家族も諦め、再び梶山次俊のもとへ和算の勉強に通うことを許します。

30歳頃には、自宅のほか、岩手県南、宮城県北、秋田仙北地方でも和算を教えて歩くように(梶山は胤秀が30歳になる前に没)。43歳の時、東北遊歴中の山口和(関流)と出会ったことで、江戸の関流六伝・長谷川寛に入門します。

同時期、胤秀は足軽として「峠村御組」に召し出されており、「そめや」は当時14歳の長男・悦之助が人頭となります(峠村御組は屋敷割をして共同生活を営んでおり、胤秀は足軽になって人頭から抜けた)。

長谷川寛の元で2つの免許(見題、隠題)を受けた胤秀は、田村藩主より、永々苗字、裃御免となり(=士分待遇の特典が免許された)、関流の教授により尽力します。

文政11年(1828)、七代田村藩主の命により「算術師範役(士籍/一代限り)」となった胤秀は、一関に移住。田村藩の藩校教師となりました。

文政12年に「伏題」免許を取得、文政13年には、関流和算書『算法新書』を発行。この功績により、徒士組に配置され、屋敷も拝領。「数学家業」も命ぜられると、弘化3年(1846)に「算学道場」も開き、当地域の和算教育普及に努めます。

75歳で没しますが、三男六郎を士族相続させ(二代目雄七/胤道)、四男胤英も和算家として活躍。胤秀の門下は3千人もいたと言われます。

千葉胤秀プロフィール(通説 ※末裔が聞く話とは異なる部分あり)

※黄海街道の警護にあたる足軽が22名配置され、その区域が「御組」と呼ばれた。

当時、有能な人材を民間から登用するために、一時的に足軽として藩に在籍させ、その後昇進させるという流れがあったらしく、胤秀も同様ではないかと推測。

胤秀は「算術師範役(一代)」となり、その後「数学家業(永代)」を命ぜられると、三男六郎に士族相続(二代目雄七/胤道)させます。

胤秀の家系図は、六郎や、同じく和算家として活躍した四男の胤英にスポットがあたることが多いですが、今回は胤秀が婿養子に入り、長男悦之助が継いだ「そめや」こと花泉町老松の「佐野屋敷」にスポットをあて、「そめや」の末裔に会いに行きました。

■末裔ファイル5

一関に和算を広めた

千葉胤秀

▼

▼

▼

千葉胤秀が養子に入った「そめや」の子孫

千葉森男さん 正男さん

写真左側:千葉 森男 (ちば もりお)さん

昭和8年生まれ。実父・仲三郎、実母・ウメジ。

「佐野屋敷の分家の分家」の家系であった。

写真右側:千葉 正男 (ちば まさお)さん

昭和37年生まれ。3人兄弟。佐野屋敷16代目。

「そめや」に伝わる家系図

※千葉家所有の資料を基に推測

胤秀は25歳の時に「そめや」の婿養子に入る(連れ子説もあり)と、妻(かん)との間に8人の子どもをもうけます(長女・次女・次男は早世)。

文政元年、胤秀が「峠村御組」の足軽に召し出されると、「そめや」の人頭は長男の悦之助に。この時、三女(もみ)、四女(そめ(繁))も「そめや」に残ります。

悦之助と先妻(27歳没)との間には長女(くま)が生まれ、天保6年に後妻を迎えましたが、天保12年、なぜか3人共没したことになっています(詳細不明)。

そこで、胤秀の四女(そめ(繁))が「そめや(≒農業)」を継ぎますが(夫の亀治が婿養子に)、子どもがなく、大本家の水沢屋敷から養女(すみ)を迎えます。

すみは平太衛門と結婚(婿養子)し、長女(志け)が与三郎と結婚(婿養子)しますが、志けと与三郎の間にも子どもがなく、養子として迎えた良治と妻もよ(先にもよを養女として迎えた説もある)の間に、森男さんの養父となる勇が生まれます。

勇は先妻(大正13年没)、後妻ともに子どもがなく、分家の分家から森男さん(当時25歳)を養子に迎えます。

松尾鉱山に出稼ぎに出ていた森男さんは「そめや」を継ぎ、農地改革で激減した農地を1町歩まで戻します。

平成元年、旧宅を取り壊そうとしたところ、地元から保存を求める声があがったことを機に、千葉胤秀の顕彰活動にも協力するようになり、旧宅を当時の花泉町に寄贈。現在は長男の正男さんが旧宅の管理を行っています。

◆胤秀の末裔だと知ったのはどのタイミングか?どう思ったか?

〈森男さん〉25歳で養子になったが、それ以前から「(本家は)日本一のそろばん先生の家」だと聞かされていた。養子は親同士で決めたことだったので、末裔になることについては特に何も思わなかった。

〈正男さん〉小学校5~6年まで自分が末裔だと知らず、たまたま小学校の先生から教えられた。当時は末裔のことに興味がなく、旧宅を取り壊す計画の際、周りの反応に驚き、そこで初めて実感した。

◆ご自宅に胤秀ゆかりの品や遺品等はある?

解体した「蔵」にはあったかもしれないが、今は特に何も無い。(諸事情により、解体前に蔵の内部に入ることができなかった)

◆胤秀旧宅が平成に入っても茅葺屋根のまま残っていた経緯は?

別家ふくめ、周囲に茅葺屋根の家はなくなっていったが、平成2年まで住んでいた。囲炉裏を囲んでの生活で、とにかく寒かった。

平成元年、ようやく家を新築できる目途がたった(旧宅を壊し、その場所への新築)が、地元から保存して欲しいと頼まれ、当時は即決できずに悩んだ。

保存要望が町に出され、文化財となったため、敷地内の別の場所に新築した。

◆旧宅が指定文化財になってからの関わりは?

それまでは胤秀を意識して暮らすこともなかったが、保存活動に協力することになり、各種調査が行われる際には、学者がたくさん来るなど、対応は大変だった。地元の団体が行う顕彰活動にも、可能な限り協力したり、参加している(会には入っていない)。

旧宅は屋根がかなり痛み、萱が床に落ちてきたり、雪も入ってくるので、月に1~2回掃除に入っている。

■千葉胤秀旧宅

「老松活性化同志会」による花泉町(当時)への保存要望などにより、平成2年「花泉町指定文化財(現一関市指定文化財)」に指定。

その後も保存に係る様々な動きがあり、一関市教育委員会が今後の保存に関する調査を実施(令和2年3月報告書公表)し、現在も保存方法について検討中。

■佐野屋敷の屋号「そめや」

染物業をしていた時期があると推測されるが、詳細は不明。胤秀で佐野屋敷は8代目だが、寛永18年(1642)の「御諸役」を記した文書では峠村に「染師」は確認できず(近隣の村には存在)。

森男さんが先代から聞いている染物業に関する話としては、「胤秀を染物修行で江戸へ送ったら、染物ではなく和算を習って帰ってきた」「旧宅の裏に大きな池があり(森男さんが養子に来た時には大幅に埋め立て、縮小)、池の中にあった木の根本部分に反物などを打ち付け、柔らかくする作業をしていた」という2つ。詳細は不明だが、屋号は現在も「そめや」。

■千葉胤秀の顕彰活動

いち早く旧宅の保存活動を行い、屋根の葺替作業等を行ったのが「老松活性化同志会」。平成元年に「千葉胤秀顕彰会(後の花泉町先人顕彰会)」が発足すると、顕彰活動が盛んに。

平成29年には「岩手県南史談会」「花泉町先人顕彰会」「岩手県和算研究会」の3団体が旧宅の保存等に関する要望(請願)書を教育委員会等に提出。令和5年度には「老松みどりの郷協議会」が「老松活性化同志会」と協力し、旧老松小学校校歌に乗せた胤秀の顕彰歌を作成するなど、様々な団体が現在も胤秀を顕彰しています。

◀「老松みどりの郷協議会」と「老松活性化同志会」が作成した胤秀の顕彰歌。

<参考文献(Webサイト)> ※順不同

千葉胤秀顕彰事業実行委員会/編『和算家 千葉胤秀ガイドブック』

安富有恒(1991)『郷土の文化シリーズ№2 一関地方の和算史』

老松活性化同志会(1992)『ぐし祝いに寄せて』

大島晃一(2023)『岩手史学研究第104号(2023年12月)抜刷 村落社会における和算の展開と村役人層の役割ー欧州磐井郡を中心とした千葉胤秀一門の活動からー』

熊谷哲彦(1995)『老松地区先人物語』

佐藤賢一(2014)『国宝大崎八幡宮 仙台・江戸学叢書36 仙台藩の和算』

一関市教育委員会(2020)『一関市指定有形文化財千葉胤秀旧宅 状況調査報告書』

花泉町史編纂委員会(1988)『花泉町史(資料編)』

花泉町史編纂委員会(1984)『花泉町史(通史)』

赤羽千鶴, 木村喜久雄, 中村信弥 共著 [他](1964)『長野県の算額』

中村信弥(1964) 『郷土の算額:東北信地方』

藤原松三郎(1957)『明治前日本数学史第3巻』

岩手県立博物館(1984)『一関藩展-田村氏統治政下の歴史と文化-』

<取材協力>

老松市民センター職員のみなさま

花泉町老松 千葉森男さま 千葉正男さま

その他、調査にご協力いただいたみなさま、ありがとうございました!

↓実際の誌面ではこのように掲載されております。